| Technologievergleich und Ökobilanz von Abwasserreinigungsanlagen in alpinen Extremlagen |

|

Tropfkörperanlagen

Belebtschlammanlagen

Schlussfolgerungen

Bei kommunalen Kläranlagen ist die Inbetriebnahme für gewöhnlich ein Einzelereignis, das im Zeitraum des Bestehens der Anlage nur einmal eintritt. Im Gegensatz dazu sind Gebirgskläranlagen fast durchwegs saisonale Anlagen, die jährlich einmal, bzw. bei Winter- und Sommerbetrieb zweimal in Betrieb genommen werden müssen. Betrachtet man die übliche Saisondauer von 3 - 4 Monaten, dann nimmt die Inbetriebnahmephase der Kläranlage davon einen erheblichen Zeitraum ein. Es ist daher für die Qualität und Leistungsfähigkeit einer Kläranlage im Gebirge ein wesentliches Kriterium, wie schnell die Anlage bei der Inbetriebnahme den notwendigen Wirkungsgrad erreicht.

In diesem Zusammenhang ist grundsätzlich zwischen Belebtschlammanlagen und Biofilmanlagen zu unterscheiden: Der frei suspendierte Schlamm von Belebtschlammsystemen ist mobil und kann daher relativ problemlos von außen in das System eingebracht werden - man spricht vom Animpfen der Anlage. Die eingebrachte Belebtschlammmenge bzw. der Impfschlamm ist die Ausgangsbiomasse aus der sich unter fortlaufender Schlammproduktion die erforderliche Schlammkonzentration bildet, für die die Kläranlage ausgelegt worden ist. D.h. am Tag der Inbetriebnahme hat die Kläranlage bereits eine Reinigungsleistung, die der Impfschlammmenge entspricht.

Sessile Organismen, die den Biofilm z.B. in Tropfkörperanlagen bilden, sind immobil und können daher nicht in größeren Mengen in das System eingebracht werden, sondern müssen dort erst produziert werden. Hier ist natürlich die Frage interessant, wie schnell sich die Biomasse in einer solchen Kläranlage aufbaut und wie der Anstieg der Reinigungsleistung im Vergleich mit dem Anstieg der Belastung verläuft. Für diese Betrachtung werden nachfolgend zwei Beispiele angeführt, die vor Ort errichtete Tropfkörperanlage auf der Geraer Hütte und die Systemtropfkörperanlage auf der Adolf Pichler Hütte.

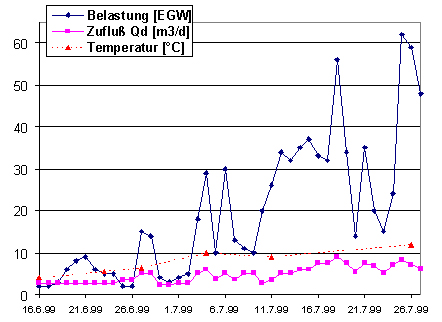

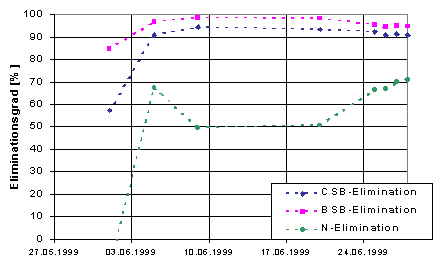

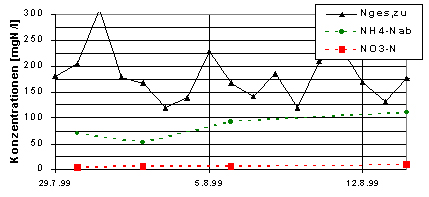

Die Geraer Hütte weist mit 2324 m Höhe und einer schweren Zugänglichkeit (ca. 2 h Anstiegszeit) eine Hochgebirgslage auf. Der Hüttenbetrieb bzw. die Kläranlagenbelastung hat damit einen zögernden Saisonstart und den Saisonhöhepunkt erst im Spätsommer. Die Tropfkörperanlage zeigt folglich günstige Voraussetzungen für einen gleichlaufenden Anstieg von Temperatur, Belastung und Biomasse (siehe Abb. 5.1).

|

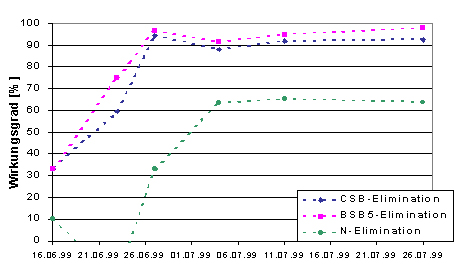

Abb. 5.1: Temperaturverhältnisse und hydraulische und organische Belastungen auf der Tropfkörperanlage Geraer Hütte nach der Inbetriebnahme im Sommer 1999 |

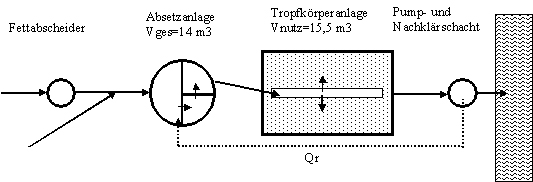

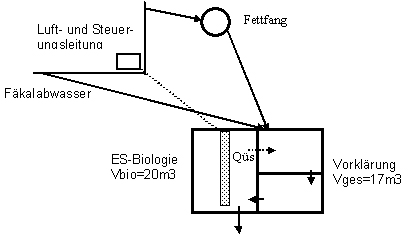

Die Küchenabwässer der Geraer Hütte werden über einen Fettfang geführt und anschließend gemeinsam mit dem Fäkalabwasser in eine dreikammerige Absetzanlage. Das vorgeklärte Abwasser wird mittels einer Schwerkraftwippe chargenweise über die Tropfkörper verteilt. Vom nachgeschalteten Schacht wird intermittierend eine relativ konstante Menge über eine Rezirkulationsleitung zurück in die Absetzanlage gepumpt. Im Pumpschacht wird auch abgeschwemmter Biorasen sedimentiert, in die Vorklärung zurückgeführt und gemeinsam mit dem Primärschlamm gespeichert.

|

Abb. 5.2: Fließschema der Kleinkläranlage Geraer Hütte |

|

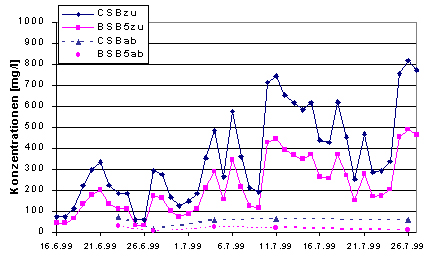

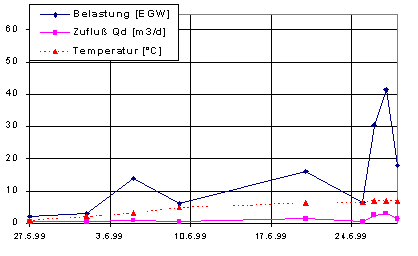

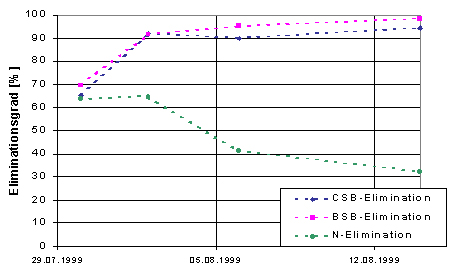

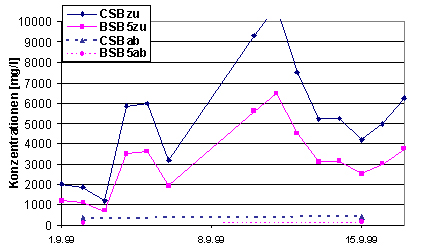

Abb. 5.3a: Zu- und Ablaufkonzentrationen der Kleinkläranlage Geraer Hütte während der Inbetriebnahmephase |

|

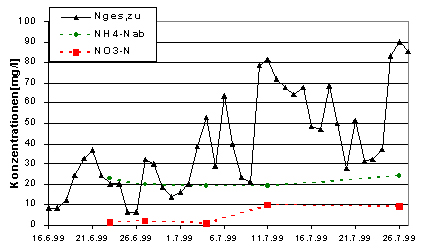

Abb. 5.3b: Zu- und Ablaufkonzentrationen der Kleinkläranlage Geraer Hütte während der Inbetriebnahmephase |

Der Hüttenbetrieb auf der Geraer Hütte weist auch bei fehlender Belegung einen relativ hohen Basisabfluss von ca. 2 m3/d auf. D.h. dass bei steigender Belastung nicht nur die Frachten, sondern auch die Konzentrationen erheblich ansteigen (siehe Abb. 5.3). Da die Tropfkörperrezirkulation über die Vorklärung geführt wird und damit den Zulauf verdünnt, können die Zulaufkonzentrationen nicht direkt gemessen, sondern nur aus der detaillierten Dokumentation der Hüttenbelegung und der Wasserzählerstände hochgerechnet werden (spezifische Belastungen pro EGW: 60 g BSB5, 100 g CSB, 11 g N). Die gemessenen Ablaufwerte weisen einen relativ gleichmäßigen Verlauf auf, was aus dem großen Puffervolumen von 14 m3 und der Rezikulationsrate von 100 bis 300 % des Zulaufs resultiert.

Die gleichbleibenden Ablaufkonzentrationen bei steigender Belastung zeigen bereits den Anstieg der Reinigungsleistung an. Der Wirkungsgrad der Kläranlage wird aus dem Verhältnis von Ablauf- zu Zulaufkonzentration berechnet. Als Startwert am Tag der Inbetriebnahme wird durch die Vorklärung gemäß ATV A-131 ein Wirkungsgrad der Kohlenstoffelimination von 33 % und der Stickstoffelimination von 10 % angenommen.

|

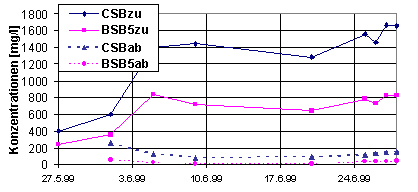

Abb. 5.4: Entwicklung des gesamten Wirkungsgrades der Kleinkläranlage Geraer Hütte während der Inbetriebnahmephase |

Hinsichtlich der Kohlenstoffelimination erreicht die Kläranlage bereits nach 11 Tagen einen Wirkungsgrad von über 90 % und bleibt auch bei weiter steigender Belastung in diesem Bereich. Die Stickstoffelimination liegt an diesem Messtag bei einem Drittel vom Gesamtstickstoff im Zulauf. Dieser Wert entspricht der Stickstoffeinlagerung in die Biomasse und bedeutet gleichzeitig ein völliges Fehlen der Nitrifikation. Allerdings in der folgenden Woche bei einem Temperaturanstieg von 6,4 auf 10,0 °C kommt zu einem merklichen Wachstum autotropher Organismen und die Stickstoffelimination steigt auf über 60 %. In den anschließenden Wochen zeigen der Anstieg der Belastung und der Biomasse einen ähnlichen Verlauf und der Eliminationsgrad bleibt weitgehend konstant. Der behördlich geforderte Eliminationsgrad hinsichtlich BSB5 liegt bei 80 % und hinsichtlich CSB bei 70 % bei einer maximalen Belastung von 145 EGW.

Nachfolgend wird eine weitere Tropfkörperanlage betrachtet, die jedoch andere Randbedingungen aufweist. Die Anlage auf der Adolf Pichler Hütte besteht aus einem Fettfang, einer dreikammerigen Absetzanlage mit einem Gesamtvolumen von 10,5 m3 und einer Systemtropfkörperanlage mit einer integrierten Nachklärung (Mecana Klärmeister A KM-9: Vbio=5,3 m3, Vnkl=5,9 m3). Die Hütte liegt in der Nähe von Innsbruck in 1960 m Höhe mit einem relativ bequemen Zustieg mit ca. 45 min Gehzeit und hat daher eher den Charakter eines Ausflugsgasthauses als eines Nächtigungsstützpunktes. Der Saisonstart erfolgt bereits im Mai und die Messungen erfolgten unter der Erwartung eines rapiden Belastungsanstieges, der die triste Wettersituation jedoch nicht entsprach.

|

Abb. 5.5: Langsamer Belastungsanstieg nach der Inbetriebnahme der Kleinkläranlage auf der Adolf Pichler Hütte |

|

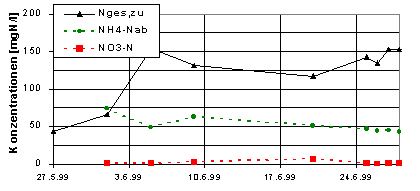

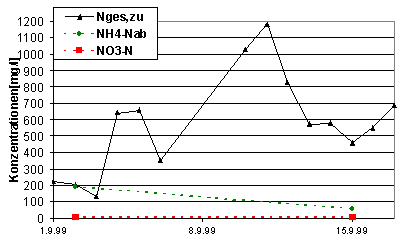

Abb. 5.6a: Zu- und Ablaufkonzentrationen der Kleinkläranlage Adolf Pichler Hütte während der Inbetriebnahmephase |

|

Abb. 5.6b: Zu- und Ablaufkonzentrationen der Kleinkläranlage Adolf Pichler Hütte während der Inbetriebnahmephase |

Die beobachteten Belastungen auf die Kläranlage waren in Relation zur Bemessungsgröße von 125 EGW sehr klein. Infolge des sparsamen Wasserverbrauches wurden trotz der geringen Tagesbelastungen von im Mittel knapp 10 EGW im ersten Betriebsmonat die für das Abwasser von Schutzhütten typischen Konzentrationen von ca. 800 mg BSB5/l und ca. 150 mg N/l erreicht. Die Messungen zeigen, dass bei sehr niederen Abwassertemperaturen (Anfangstemperaturen ca. 3 °C) auch die Ammonifikation sehr zögernd abläuft und im Abwasser ein wesentlicher Anteil des Gesamtstickstoffes in organischer Form vorliegt. Die Ablaufkonzentrationen konnten in den ersten Betriebstagen nicht gemessen werden, da die Vor- und Nachklärbecken noch nicht gefüllt waren.

|

Abb. 5.7: Entwicklung des gesamten Wirkungsgrades der Kleinkläranlage Adolf Pichler Hütte während der Inbetriebnahmephase |

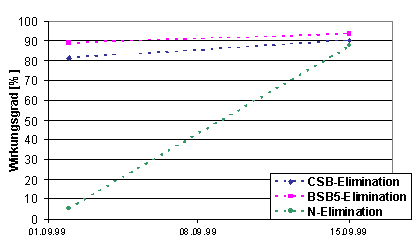

Der dargestellte Verlauf der Wirkungsgrade der Kläranlage zeigt, dass bei schwacher Belastung und fortlaufender Rezirkulation eine weitgehende Kohlenstoffelimination innerhalb weniger Tage nach Füllung der Becken erreicht wird. Es werden zwei Kreisläufe gefahren: Die Schlammrückführung zur Vorklärung mit 10 bis 100 % vom Zulauf (Qüs =0,8 m3/d) und die interne Rezirkulation innerhalb des Tropfkörpers mit 100 bis 1000 % vom Zulauf (Qr=8m3/d). Die Nitrifikation setzte erst nach ca. einem Monat mit einem gesamten Wirkungsgrad von ca. 70 % ein, als die Wassertemperatur auf über 7 °C stieg.

Im Folgenden werden zwei Belebtschlammanlagen analysiert, die erst zur Saisonmitte 1999 fertiggestellt und in Betrieb genommen wurden. Die Stuttgarter Hütte in einer Höhe von 2319 m verfügte über eine großzügig bemessene Dreikammer-Absetzanlage, deren größte Kammer zu einer zyklisch betriebenen Einbeckenbiologie umgebaut wurde (ESB Einbecken-Schwachlast-Biologie-Verfahren). Die beiden kleineren Absetzkammern dienen weiterhin zur Vorklärung. Die Kläranlage wurde für eine Belastung von 150 EGW ausgelegt, wobei bereits am dritten Tag nach der Inbetriebnahme eine Belastung von 112 EGW erreicht wurde. Im Gegensatz zu den beiden vorangegangenen Beispielen wurde die Kläranlage auf der Stuttgarter Hütte mit relativ hohen Wassertemperaturen von 9°C in Betrieb genommen.

|

Abb. 5.8: Fließschema der Abwasserreinigungsanlage der Stuttgarter Hütte |

|

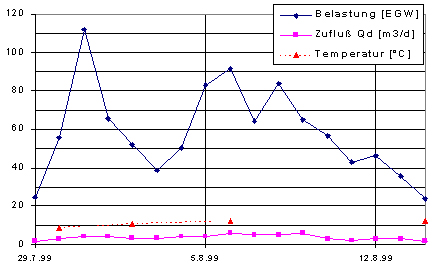

Abb. 5.9: Temperatur- und Belastungsverhältnisse auf der Kleinkläranlage Stuttgarter Hütte nach der Inbetriebnahme im Sommer 1999 |

Die Inbetriebnahme erfolgte mit 200 l voreingedicktem Belebtschlamm einer nitrifizierenden kommunalen Kläranlage. Nach Vollfüllung der Kläranlage am vierten Tag nach Inbetriebnahme wurde eine Schlammkonzentration von 0,34 g TS/l gemessen. Multipliziert mit dem Volumen der biologischen Stufe von 20 m3 ergibt sich eine Trockensubstanz im System von fast 7 kg. Das nächste Messintervall betrug ebenfalls vier Tage. In diesem Zeitraum transportierte das vorgereinigte Abwasser von der Vorklärung zur Biologie im Mittel eine organische Fracht von 2,6 kg BSB5/Tag. Die gemessene Schlammkonzentration stieg von 0,34 g/l auf 0,73 g/l, was einer Zunahme der Biomasse von 7,8 kg entspricht. Diese Bilanz ergibt einen Umwandlung von 10,4 kg BSB5 Schmutzfracht abzüglich einer Ablauffracht von ca. 1,0 kg BSB5 in 7,8 kg Belebtschlamm und damit eine biologische Effizienz (yield) von 83 % bzw. 0,83 g TS/g BSB5.

|

Abb. 5.10a: Zu- und Ablaufkonzentrationen während der Inbetriebnahmephase der Kleinkläranlage Stuttgarter Hütte |

|

Abb. 5.10b: Zu- und Ablaufkonzentrationen während der Inbetriebnahmephase der Kleinkläranlage Stuttgarter Hütte |

Die dargestellten Konzentrationsganglinien zeigen, dass durch die eingebrachte Impfschlammmenge eine Inbetriebnahme der Kläranlage auch in einem Zeitraum mit hoher Belastung möglich ist. Zum Zeitpunkt der Vollfüllung, wenn also begonnen wird, gereinigtes Abwasser zu emittieren, sind die Ablaufwerte für organische Abwasserinhaltsstoffe bereits im angestrebten Bereich (CSBab<0,7*CSBzu, BSB5ab<0,8*BSB5zu, keine Stickstoffelimination erforderlich). Der Reinigungsgrad der Gesamtanlage hinsichtlich organischer Stoffe liegt bei 92 %. Der Wirkungsgrad der Stickstoffelimination erreicht zwei Drittel, nimmt dann jedoch ab, obwohl Trockensubstanz und Temperatur zunehmen und das Schlammalter nicht zum limitierenden Faktor wird. Der Anstieg der Nitrat-Ablaufkonzentration auf 9,2 mg/l bis zum 14.8.1999 weist auf eine aktive Nitrifikation hin. Die erhöhten Ammoniumkonzentrationen können teilweise durch eine Kurzschlussströmung erklärt werden, die aus einer Störung des hydropneumatischen Verschlusses zwischen Vorklärung und Biologie resultiert.

Neben der Abzugseinrichtung für Klarwasser werden Einrichtungen jeweils für den Abzug von Überschussschlamm und Schwimmschlamm aus der Einbeckenbiologie betrieben. Daraus ergibt sich eine Rezirkulationsrate in die Vorklärung von im Mittel ca. 50 % vom Zulauf. Die Rezirkulation bewirkt eine Verdünnung des Zulaufes, wodurch die Vorklärung als Puffervolumen für Belastungsspitzen genutzt wird.

|

Abb. 5.11: Entwicklung des gesamten Wirkungsgrades der Kleinkläranlage Stuttgarter Hütte während der Inbetriebnahmephase |

Als zweite zyklische Belebtschlammanlage wird die Biocos-Anlage auf der Nördlinger Hütte betrachtet. Die Nördlinger Hütte in 2238 m Höhe zeichnet sich durch ihre Kammlage aus, die sich durch eine schwierige Wasserversorgungssituation auswirkt. Um mit dem gespeicherten Regenwasser das Auslangen zu finden, sind die sanitären Anlagen entsprechend wassersparend ausgestattet. Die abwassertechnische Konsequenz daraus sind extrem hohe Zulaufkonzentrationen.

|

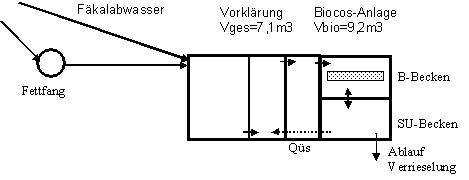

Abb. 5.12: Fließschema der Abwasserreinigungsanlage der Nördlinger Hütte |

Die Trockentoiletten für die Tagesgäste sind direkt über der Dreikammer-Absetzanlage errichtet. Im Anschluss an die Absetzanlage wurde ein Doppelbecken hergestellt und für den Biocos-Betrieb maschinell ausgestattet. Das vorgereinigte Abwasser fließt kontinuierlich in das belüftete B-Becken und von dort über eine hydraulische Verbindung in Bodennähe in das SU-Becken. Dort sedimentiert der Schlamm während einer einstündigen Absetzphase und anschließend wird das Klarwasser mittels eines Mammuthebers abgezogen. In einem kurzen Pumpenintervall wird ein Überschussschlamm-Klarwassergemisch in die zweite Vorklärkammer gepumpt. Um die Schlammkonzentrationen zwischen B- und SU-Becken auszugleichen wird dann ebenfalls mittels eines Hebers eine Kreislaufströmung erzeugt. Anschließend beginnt im SU-Becken die nächste Absetzphase.

|

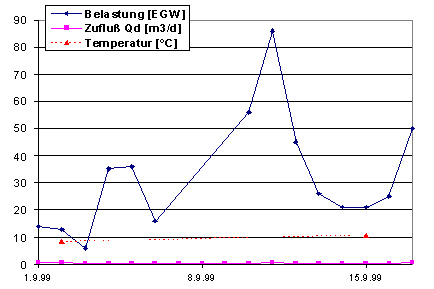

Abb. 5.13: Temperatur- und Belastungsverhältnisse auf der Kleinkläranlage Nördlinger Hütte nach der Inbetriebnahme im Sommer 1999 |

Die Inbetriebnahme und das Einbringen der Impfschlammmenge erfolgte bereits am 3.8.1999, jedoch infolge der geringen Zulaufmengen von 550 l/d wurde für die Befüllung der Kläranlage genau ein Monat benötigt. In diesem Zeitraum wurde das der biologischen Stufe zufließende Abwasser gereinigt, aber erst ab dem 2.9.1999 emittiert. Während einer Schönwetterperiode im September sank bei hoher Belastung (bis zu 200 Tages- und 60 Nächtigungsgäste) und großer Wasserknappheit der spezifische Wasserverbrauch auf unter 10 l/EGW. Das bedeutet rechnerische Zulaufkonzentrationen von über 10000 mg CSB/l und über 1000 mg Nges/l.

|

Abb. 5.14: Berechnete Zulauf- und gemessene Ablaufkonzentrationen an organischen Stoffen während der Inbetriebnahmephase der Kleinkläranlage Nördlinger Hütte |

|

Abb. 5.15: Berechnete Gesamtstickstoff- und gemessene Ammonium- und Nitratkonzentrationen im Zu- und Ablauf der Kleinkläranlage Nördlinger Hütte |

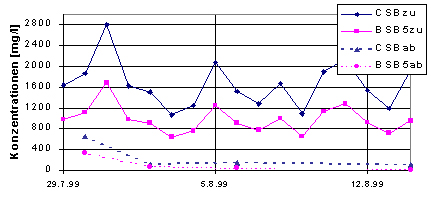

Die dargestellten Konzentrationsganglinien verdeutlichen die Ausgleichseffekte sowohl des Vorklärvolumens als auch der Rezirkulation, die bei kleinen hochkonzentrierten Zulaufmengen von besonderer Bedeutung sind. Während der Befüllphase konnte kaum rezirkuliert werde, da die Heberwirkung vom Wasserstand abhängt. Die gemessene Abwasserkonzentration in der Vorklärung (1390 mg BSB5/l) als mittlere Konzentration des Vormonats ist deutlich höher als die aus Besucherfrequenz und Wasserverbrauch berechnete Konzentration am Messtag (2.9.1999: 30 Tages-, 6 Nächtigungsgäste, 3 Personal; Wasserverbrauch 700l/d):

(30 * 0,1 + 6 * 0,5 + 3 * 0,6)

/ 0,6 = 13 EGW60 (ÖWAV Regelblatt 1)

Vorklärwirkung ein Drittel der organischen Fracht (40 g BSB5 / EGW)

(ATV A-131)

13 EGW * 40 g BSB5/EGW : 0,7 m3/d = 745 mg BSB5/l

Bei der nachfolgenden Belastungserhöhung steigt die berechnete Konzentration organischer Stoffe im vorgeklärten Abwasser auf maximal 4300 mg BSB5/l und im Mittel ca. 2400 mg BSB5/l. Durch die Rezirkulation von gereinigtem Abwasser in die Vorklärung sinkt jedoch die gemessene Konzentration in der Vorklärung trotz erhöhter Zulaufkonzentration bis zum 15.9.1999 auf 885 mg BSB5/l ab. Das derart verdünnte Abwasser konnte mit einem gesamten Wirkungsgrad von ca. 90 % gereinigt werden (siehe Abb. 5.16).

|

Abb. 5.16: Entwicklung des gesamten Wirkungsgrades der Kleinkläranlage Nördlinger Hütte während der Inbetriebnahmephase |

Es wurden jeweils zwei Beispiele

für die beiden Grundtypen biologischer Abwasserreinigung - Biofilm-

und Belebtschlammverfahren - betrachtet. Die untersuchten Inbetriebnahmen

erfolgten einerseits zu Saisonbeginn und andererseits zu Saisonmitte bei

maximaler Belastung. Dabei konnte gezeigt werden, dass bei einem langsamen

Anstieg der Belastung und der Abwassertemperatur, wie in den meisten Fällen

im Gebirge zu beobachten ist, der Aufbau der Biomasse in einer Biofilmanlage

ausreichend schnell erfolgt. Belebtschlammanlagen weisen durch die Zugabe

einer entsprechenden Impfschlammmenge praktisch vom Tag der Inbetriebnahme

an eine hohe Reinigungsleistung auf.