| Technologievergleich und Ökobilanz von Abwasserreinigungsanlagen in alpinen Extremlagen |

|

Tropfkörperanlage Geraer Hütte (145 EGW)

ESB-Anlage [15] Stuttgarter Hütte (150 EGW)

Biocos-Anlage [13] Nördlinger Hütte (112 EGW)

Tropfkörperanlage Adolf Pichler Hütte (125 EGW)

Schlussfolgerungen

Die Geraer Hütte verfügt über ein eigenes Wasserkraftwerk an einem relativ mächtigen Vorfluter. Damit kann im Normalfall, außer an Tagen mit starkem Frost, ausreichend Energie erzeugt werden. Meist wird sogar Überschussenergie produziert, die dann zur Erwärmung des Abwassers in die Kläranlage abgeführt wird. Dennoch wurde hier ein sehr energiesparendes Kläranlagenkonzept verwirklicht. Das Gelände weist, wie man es im Gebirge erwartet, ein ausreichendes Gefälle auf, sodass alle Anlagenteile im freien Durchfluss durchströmt wird. Die chargenweise Verteilung des Zuflusses auf die Tropfkörper erfolgt mittels einer exzentrischen Schwerkraftwippe, die bei Vollfüllung jeweils auf eine Seite kippt und sich entleert.

Bei einem Ausfall der Energieversorgung würde das Abwasser mechanisch gereinigt und biologisch teilgereinigt in den Vorfluter fließen. Um einen höheren Reinigungsgrad der biologischen Stufe zu erreichen, wird das teilgereinigte Abwasser rezirkuliert, wofür Pumpenergie eingesetzt wird. Die Kläranlage verfügt über eine schwimmergesteuerte Pumpe mit einer Leistung von 150 Watt und 220 Volt Spannung, die intermittierend betrieben wird. Bei einer durchschnittlichen täglichen Betriebsdauer von 8 Stunden ergibt sich ein Verbrauch an elektrischer Energie von ca. 1,2 kWh pro Tag .

Die Stuttgarter Hütte verfügt über einen Netzanschluss über eine große Leitungslänge mit ausreichendem Anschlusswert. Für den Betrieb der Einbecken- Belebtschlammanlage sind keine mechanisch bewegte Teile im Einsatz. Sowohl die Belüfter, als auch die Heberanlagen werden mit Druckluft versorgt, die durch eine schwingende Membran in den beiden Linearkompressoren erzeugt wird. Der Luftstrom wird über Magnetventile auf die einzelnen Luftschläuche und weiter auf die Verbraucher verteilt. Diese Ventile über eine speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) angesteuert. Alle drei energiekonsumierenden Komponenten - Kompressor, Ventile und Steuerung - sind in einem Steuerschrank in einem Kellerraum der Schutzhütte untergebracht. Bei durchgehendem Betrieb der Kläranlage ergibt sich folgender Energieverbrauch:

Komressor (225 W, 220 V): 2 * 225 W * 14,5 h = 6,5 kWh Ventile: 10 W * 14,5 h = 0,1 kWh Steuerung: 10 W * 24 h = 0,2 kWh Gesamtenergieverbrauch:

= 6,9 kWh pro Tag

Kompressor (225 W, 220 V): 1 * 225 W * 24 h = 5,4 kWh Ventile: 10 W * 24 h = 0,2 kWh Steuerung: 10 W * 24 h = 0,2 kWh Gesamtenergieverbrauch:

= 5,9 kWh pro Tag

Rezirkulationspumpe: 27 W * 24 h = 0,65 kWh Überschussschlammpumpe: 210 W * 0,23 h = 0,05 kWh Steuerung: 7,5 W * 24 h = 0,2 kWh Gesamtenergieverbrauch:

= 0,90 kWh pro Tag

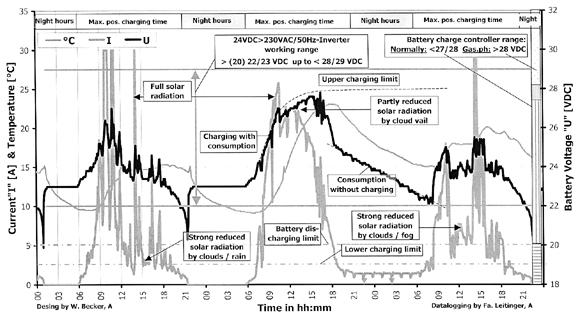

Dieser geringe Energiebedarf kann durch die entsprechende Ladekapazität der Batterien auch über mehrtägige Schlechtwetterperioden gedeckt werden.

![]() Zurück zu Technologievergleich

Zurück zu Technologievergleich